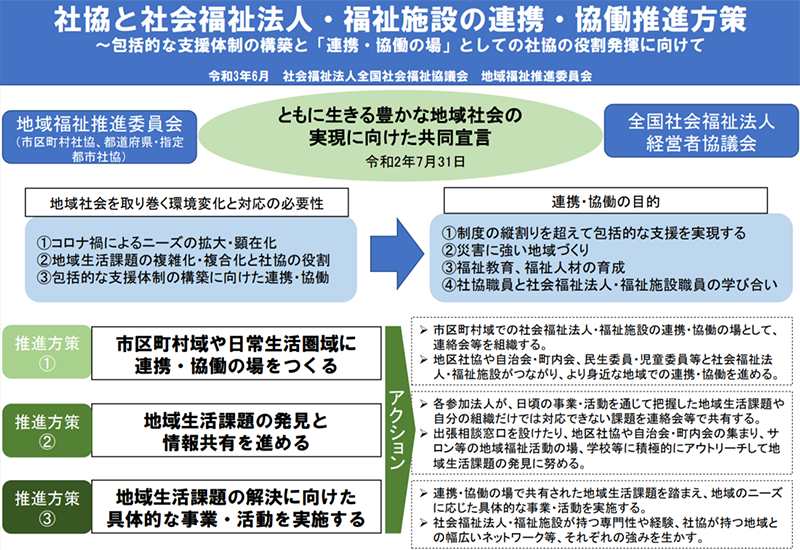

【第4回】「もったいない」を「分かちあい」・「ありがとう」へ 連携・協働で思いをカタチに

公益社団法人フードバンクかながわ

- 分野 生活困窮 /

- エリア横浜市金沢区 /

- 推進主体 民間団体(NPO等) /

- キーワード地域での支えあい活動 /

食事に困っている人への食支援や、市民や企業の食品ロスの取り組みとして「フードバンク」の活動が広がっています。

今回は、県全域で活動を行っている公益社団法人フードバンクかながわ(横浜市金沢区)に取材に伺いました。

食支援を支えるフードバンク

「フードバンク」は、品質に問題がないにも関わらず、やむなく捨てられる食品を家庭や企業から提供してもらい、行政や社協、子ども食堂などを通して、食べる物に困っている人に無償で提供する活動です。 今回取材したフードバンクかながわでは、家庭で不要となった食品を、イトーヨーカドーやそうてつローゼン、ユーコープ等に設置している回収ボックスに集めて、必要な人に届けるフードドライブ活動と一体的に行っています。

この回収拠点は、5月末現在、県内で344カ所。寄付された食品の提供を希望している登録団体は、334団体となっています。

また、県内でフードバンク活動をしている団体は、フードバンクかながわを含め20団体ほどありますが、寄贈される食品が多い場合などは、相互にシェアする協力関係が作られています。

寄贈品を保管する倉庫

ありがとうの輪を広げる

フードバンクかながわは、生活協同組合関係団体、県農業協同組合、県労働者福祉協議会、横浜YMCAなど多分野にまたがる団体が発起人となり、平成30年に設立されました。

その事業の理念は「もったいない」を「分かち合い」・「ありがとう」へ―。食品ロスは社会的な課題となっていますが、このコンセプトは、関係者の切実な声から生まれています。その背景には、お中元やお歳暮の時期に、届けられた贈答品がそのまま捨てられるケースがあること、食品を扱う企業では、輸送しているときの食品の梱包の破損で納品できない商品を廃棄せざるをえず、廃棄のコストもかかっていたことが課題としてありました。

事務局長の藤田さんは言います。「分かち合いの輪を広げること。そして『分かち合い』を超えて、お互いに『ありがとう』という気持ちを共有したい」。

一方、集めた食品をフードバンクに輸送する方法や、そのコストをどうするかというとき、藤田さんは考えました。各生協が小売店に食品を荷下ろした後、物流拠点に戻る際の空きトラックを活用すれば、解消できるのではないかー。こうした工夫によって、ありがとうのの輪が広がっていきました。

冷凍倉庫

環境問題と生活課題をつなげる

藤田さんは言います。「コロナ禍では仕事を失ったり減収したりで食べる物に困る人たちが増えました。そのとき、フードバンクがあって良かったとつくづく実感しました。それは、休校による給食用牛乳や、イベントの中止による食品の寄贈が増え、それらを受け止める『場』となったからです。そのおかげで子ども食堂など支援団体への食品の提供とマッチングの役割を担うことができました」。

そして「アフターコロナにおいても、一人親家庭や外国人などで生活に困窮する人々のニーズがあり、支援団体から食品を求める声は続いています。地域社会ではフードバンクの機能が欠かせないと思います」と続けます。

また、企業の食品ロス削減は、食品会社だけでなく、企業の災害用備蓄品のローリングストックにも一役かっています。

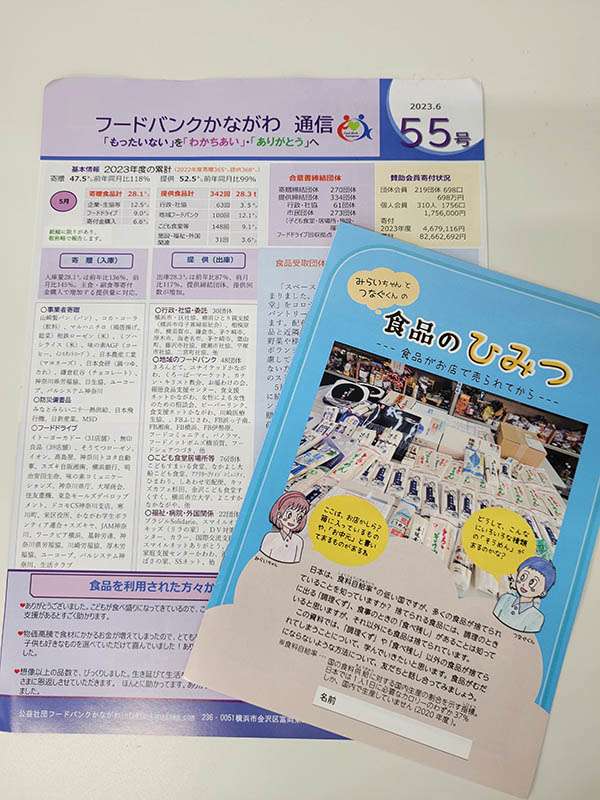

「廃棄コストのこともありますが、多くの企業は、SDGsに基づいた環境問題に関心をもっています。そこで、毎月発行している広報紙では、協力団体名や供給数などを掲載し、寄贈してくれた会社への情報発信を行っていますが、寄贈先含めて、フードバンクの運営に参画している意識をもってもらい、定期的な寄贈につながるよう努めています」。

こうして、企業との連携を深めながら、環境問題や困窮する人々の生活課題をつなぐ活動として、フードバンクは地域に広がっていきます。

「支援団体の希望する数が十分にない。特にお米が必要です」と話す藤田さん

寄贈企業と支援団体を毎月報告する広報紙(左)、学校で使用する副読本『食品のひみつ』(右)

次世代につなぐ

フードバンクへの関心は、企業だけでなく、SDGsを進める教育分野にも広がっています。横浜市の観光協会から、修学旅行生にフードバンクの体験ができないかと相談を受けたことがきっかけとなり、毎年、他県から来る中学生を受け入れています。また、県内の小・中・高・大学からも声がかかり、出張授業や拠点でのボランティア体験を実施しています。小学生に向けては、県教育委員会の後援や、教職員組合、横浜市資源循環局の協力を得て、授業で使える副読本を作成するなど、次世代への継承を考え、子どもたちに活動を伝えています。

市町村域に「フードバンク」を!

フードバンクかながわは、その活動のノウハウを生かし、市町村域で、行政やNPOが連携してフードバンクを作る取り組みの支援を行っています。

藤田さんは「食支援を行う子ども食堂は、小学校区に必要で、そうしたことからも、市町村域に1カ所のフードバンク拠点を作りたいと考えています。地域で集めた食品を、その地域で活用し、循環する仕組みを作ることに対して、後方支援にも注力していきたい」と語ります。

「分かち合い」から「ありがとう」への想いが循環するカタチが県全体に広がっています。(企画課)