【第1回】地域生活課題の解決と神奈川のソーシャルワーク

企画課

- 分野 地域 /

- エリア横浜市神奈川区 /

- 推進主体 社会福祉協議会 /

新連載では、全6回に渡り、制度の狭間の課題解決に向けて取り組む連携・協働によるソーシャルワークの実践をお伝えしていきます。初回となる今回は、連携・協働が求められる背景や神奈川の取り組みなどについてみていきたいと思います。

「地域生活課題」の解決に向けて

近年、8050問題・ダブルケア・ヤングケアラー・ゴミ屋敷など、生活課題が複合的に絡み合い、対象者別・機能別の従来の福祉制度で対応しきれず、対応が困難となっている〝制度の狭間〞の課題が顕在化しています。では、この狭間の課題に対して、法や施策はどのように対応しているのでしょうか。

地域共生社会に向けた一連の改革では狭間の課題の解決のため、包括的な支援体制の構築を目指した議論がなされてきました。これを受けて平成29年の改正社会福祉法には、条文中に「地域生活課題」(※)という言葉が登場します。ここでは、支援を必要とする住民・世帯が抱える地域生活課題を住民や福祉関係者が把握し、関係機関との連携等による解決が図られることを目指すものとされました。

- 地域生活課題

福祉、介護、保健、医療に限らない、住まい、就労及び教育や地域社会からの孤立など生活上の分野を問わない多様な課題(「新版・社会福祉法の解説」(社会福祉法令研究会・中央法規・令和4年11月))

また、従前の社会福祉法では地域福祉の推進主体は、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行う者とされていましたが、国・地方公共団体においても地域福祉推進に必要な措置を講ずるものとして明記され、併せて市町村には地域生活課題に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとされました。

続く令和2年の法改正では、包括的支援体制整備として、重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた措置を通じて、相談支援、参加支援、地域づくりを一体的に実施することを市町村の努力義務と規定しています。この包括的支援体制の構築にあたっては、分野・領域を超えた連携・協働が求められています。

さらなる連携・協働に向けて

ここ数年に及ぶコロナ禍では生活に困窮する人々が急激に増加しています。その間、全国レベルで社協と社会福祉法人の連携・協働の動きが進んでいます。

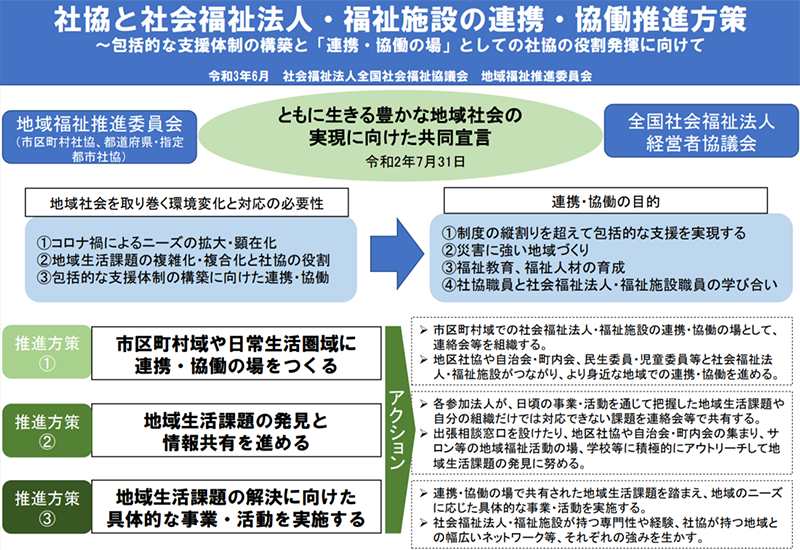

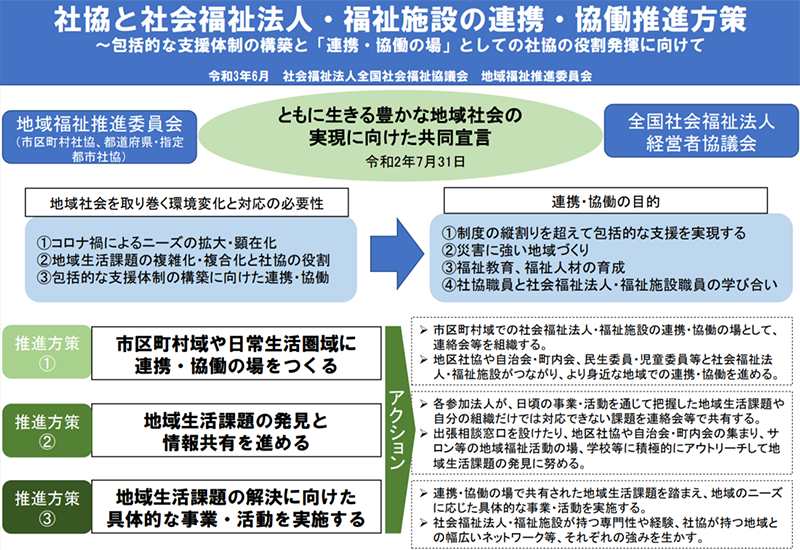

社会福祉法人制度改革では、社会福祉法人に地域における公益的な取り組みを実施する責務が課されましたが、全社協地域福祉推進委員会は、これを地域福祉を進める好機と捉え、令和2年に全国経営者協議会とともに「ともに生きる豊かな地域社会の実現に向けた共同宣言」を公表。この中では、都道府県域のネットワークに加えて「市区町村域や日常生活圏域に連携・協働の場をつくること」が方策の一つとして盛り込まれ、令和3年度の推進方策(図1)につながっていきます。包括的な支援体制の構築に向けては、市区町村単位、さらには日常生活圏域で、地域に暮らす人により身近な地域で連携・協働の場づくりが求められています。

図1:出典:全国社会福祉協議会「社協と社会福祉法人・福祉施設の連携・協働推進方策」https://www.shakyo.or.jp/tsuite/jigyo/teigen/shakyo/renkeisaku/index.html

神奈川における連携・協働

本会市町村社協部会では「かながわの社協からの提案2014」により「個別支援」と「地域支援」の2つの機能を一体的に推進することにより、狭間の課題を地域全体の課題としてとらえ、予防・解決できるまちづくりをすすめることを「社協の総合相談」と整理し、その推進に取り組んできました。さらに、地域共生社会、包括的支援体制構築という方向性をふまえ「かながわの社協指針2020」を策定し、「社協の総合相談」を生かした取り組みを推進しています。

また、創設10年を迎えた「かながわライフサポート事業」は、社会福祉法人の公益的な取り組みや生活困窮者自立支援法が法制化される以前から、本会経営者部会会員が参加法人として協力しながら取り組んできました。これは、社会福祉法人が創設された頃の原点に返り、目の前の支援が必要な人々のために、地域の関係者が連携・協働し、社会的使命として総合的な生活相談を支援するものです。参加法人はコミュニティソーシャルワーカーを配置し、制度の狭間にある人々のために本人に寄り添った支援活動を行っています。このように、神奈川では、地域に暮らす人々の生活課題の解決のため、連携・協働による様々なアプローチによって展開されてきました。

人口減少の波は社会経済の担い手の減少を招き、さらには空き家や商店街の空き店舗などの様々な課題を顕在化させ、地域社会の存続を揺るがしています。そんな今求められるのは、アイデアを持ち寄り、人材・物資・財源を確保して、生活課題を抱える人を含めたあらゆる人々を包摂する持続可能な地域を創っていくことです。

新連載では、社会福祉法人と社協、複数の社会福祉法人、NPOや企業、地域住民等のネットワークなど、産業・分野・領域を超えてつながりながら、地域生活課題の解決を目指して連携・協働する神奈川のソーシャルワークの実践をお伝えしていきます。(企画課)