―私たちが人と人とを“つなぐ”存在になれたら嬉しい― 「地域福祉ボランティア横地ゼミ」

和泉短期大学・相模女子大学 学生有志「地域福祉ボランティア横地ゼミ」

福祉タイムズ2025年11月号(888号)表紙・かながわほっと情報 取材先インタビュー

- 分野 地域 / その他の活動分野 /

- エリア- /

- 推進主体 学生 / その他の活動主体 /

「地域福祉ボランティア横地ゼミ」は、和泉短期大学と相模女子大学の学生有志が集まり、大学での学びとは別に、福祉のボランティア活動に取り組む自主ゼミです。

令和7年度は約25名の学生が参加し、自分たちで活動内容を企画し、東日本大震災の復興支援、共同募金活動、子ども食堂や畜福連携プロジェクトなどの活動に取り組んでいます。

仲間と一緒にさまざまな場所に出向き、たくさんの出会いと経験を瑞々しい感性で受け止め、自分たちができることに積極的に取り組む学生たち。令和7年度のゼミ役員を務める和泉短期大学児童福祉学科2年生の6名に、いまの気持ちを言葉に紡いでもらいました。

顧問の横地厚さん(前列左)と地域福祉ボランティア横地ゼミの学生のみなさん

横地ゼミに参加したきっかけは?

桜乃さん:もともとボランティア活動をしてみたかったのと、授業で横地ゼミの紹介があって、先輩の活動発表を聞いて一緒にやってみたいと思って入りました。

侑奈さん:ニュースでみた子ども食堂にもともと興味があって、どんなことをしているのかなって実際に知りたかったので参加しました。

美咲さん:もともと中学生の頃にボランティアをしたことがあり、授業で横地ゼミを知って、東北に復興支援にも行っている話を聞いて、自分が実際に被災にあった人に会ってボランティアをするってどういうことができるんだろうっていうところに興味を持ちました。

妃依さん:先輩から声をかけていただいて、私は最初、ボランティア活動って川のゴミ拾いとかのイメージがあったんですけど、子ども食堂とか東北の復興支援活動をすると聞いて、ちょっとやってみたいなという感じで入りました。東北の方々はみんな温かくて、前に前に進もうとしている姿がとてもかっこよくて、もっと関わりを持ちたいなって思いました。

奈那さん:もともとボランティア活動に興味はあったんですけど、コロナ禍で高校時代は本当に何もできない感じで、学校もないし、ずっと家にいたのでつまらなかった。入学して横地ゼミを知って、自分が現地に行ってその場の人と関わってみたいっていう気持ちがずっとあったので入りました。

輝さん:自分は気づいたら入っていたって感じです。もともと別のスポーツのサークルに入っていて、そこの先輩たちが横地ゼミにも入っていて、最初はもうノリみたいな感じで、何をするかも正直わかってなかったんですけど、楽しいからとりあえず入りなよって言われて入りました。“楽しければいいじゃん”みたいな感覚でノリも大事だなって思います。

ボランティア活動をする中で、嬉しかったこと、楽しかったこと

輝さん:自分は東北でのボランティア活動のことが本当に印象に残っています。本当にみんな温かく迎えてくれる。自分の中では東北にいるおばあちゃん、という感覚があって、イベントでカラオケをたまにやるときに一緒に演歌を歌ったりして、楽しいです。

侑奈さん:私も東北のボランティアの話になってしまうんですけど、現地に行った際に、障害のある方だったり、高齢の方だったり、子ども、いろんな世代や特性のある人と関わって、私たちが主体となってゲームなどのレクリエーションを提案して、それを素敵な笑顔で楽しんでくれて、直接、言葉をかけてくれて、人生の良い経験になりました。レクは保育学生として得意なので日々学んでいることを生かして活動ができたことが嬉しかったです。

妃依さん:もともと障害のある方にも関心があって、横地ゼミの活動で障害者の方が作っているパンとかクラフトを例えば福島の方々のところに持っていって繋げることができたり、逆に東北のバジルポテトチップスを神奈川のフードフェスに出してお客さんに伝えたりして、伝わって嬉しかった。皆さんから自分たちにいろいろしてもらえて嬉しかったっていうものもたくさんあるんですけど、自分たちが活動を通して知ったことをいろんな人たちに伝えたら、「じゃあ今度調べてみるね」と言ってくれたり、東北の方たちとクラフトかごを一緒に作った時に「障害者施設の方が作っているんですよ」って伝えたら「これすごくいいわね」って東北の方たちがすごく喜んでくれて、「キットをここまで用意するのが大変だから、こういうのがあると私たち自身も楽しいのよね」「私たちもこうやって繋がれるのがすごく嬉しい」って言ってくれて。作った人たちとそれを使っている人たちは会えないわけだけど、それが繋がったのが嬉しいなって思いました。見えない糸がタテ・ヨコに広がっていく。私たちが“接着剤”みたいな存在になれたのが嬉しいなと思いました。

美咲さん:どこのボランティアに参加させてもらっても、皆さん本当に温かくて優しくて。その中でも一番思い出に残っているのは、子ども食堂の時に、いつもと同じように、子どもたちと一緒に遊んだり、お話ししたりしている中で、保護者の方が「なんでこの活動参加しようと思ったの?」と話しかけてくださって、もともとボランティアに興味があったりとか、先輩からの誘いでという話をしている中で「こうやってボランティアしてくれるお姉さんたちがいると本当に助かるんだよね。嬉しいの。ありがとう」って言ってもらえて、実際に人の役に立てたという実感というか、すごく嬉しく感じて、本当にこの活動をやっていて良かったなって思いました。

奈那さん:自分たちがボランティア活動に行くことももちろん楽しいんですけど、私はみんなで企画会議をしたりして、その一つのことにみんなで頑張ろうっていう感じで向かっていく、その時間がすごく楽しいなって感じています。大学の中で過ごしていても、個人的にワークをしたり、4人くらいの小さいグループワークをしたりしかないけど、横地ゼミとなると大人数のグループになって、たくさんの意見が出て、みんなで作り上げていくっていう過程がすごく私はやりがいを感じるし、みんなと一緒にやっていくっていいなって楽しさを感じます。

桜乃さん:活動を通してたくさんの人と出会えたこと。ゼミのみんなもだし、関係者のみなさん、横地先生、たくさんの人がいてくれてこの活動ができている。いろんな活動をしていて、2回目の場所に行くと「また来てくれてありがとう」とか「お久しぶりです」とか声をかけられたり話したりすることがすごく嬉しい。この活動をしていなかったら、大学にいるだけでは出会えなかった。その人にとって、私たちが何かよいきっかけになっていたら嬉しいなって思います。

東日本大震災の被災地の方々と温かい交流を育んだ

子ども食堂のボランティアはゼミ発足当初からの活動

子ども食堂で子どもと保護者と笑顔でふれあい

活動を通して自分の成長を感じるところは―

輝さん:ノリに乗っちゃえば、人前に出て話したりできますけど、ノリに乗るまでは自分からグイグイ行くのはなんか恥ずかしさがあって、言葉が出ないこととかあったんですけど、東北のボランティアを通して、自分からこの人たちと喋りたい、おばあちゃんやおじいちゃんと話したい、もう話さないと止まらない、みたいな感じになりました。人前に立つ力がボランティアで培われたと思います。

侑奈さん:もともと人見知りで引っ込み思案の性格です。初対面の人は緊張しちゃうし、私から話しかけていいのかなとか何を話したらいいのかなっていう気持ちが強かったけど、ボランティアに参加し、たくさんの人と話していく中で、楽しかったよと言ってもらったり、やったことがみなさんに認めてもらえたこと自信になったし、たくさん話すことで自分から話しかけられるようになった。私から話しかけていいのかなっていうマイナスではなく、積極的にいけるようになりました。

畜産フードフェスにパンを出店する障害者施設を訪問して感じたことは―

妃依さん:これまではミーティング会議で職員の方に製品の実物を持って来ていただくことが多かったので、実際に障害者施設に行って、作っている方々の様子をみることができて、本当に一つひとつ丁寧に作っている様子とか利用者さんの明るい様子を見て、より一層、この様子を多くの人たちに伝えたいなっていう気持ちになりました。

奈那さん:ミーティングには参加していたんですが、これまで障害者の方と関わることはなかったので、作っている工程を見ることができたことはすごく嬉しかったですし、本当に真剣に仕事に向き合っている利用者の方々を見て、私たちもちゃんとフードフェスに向き合って頑張らなきゃなって思いました。

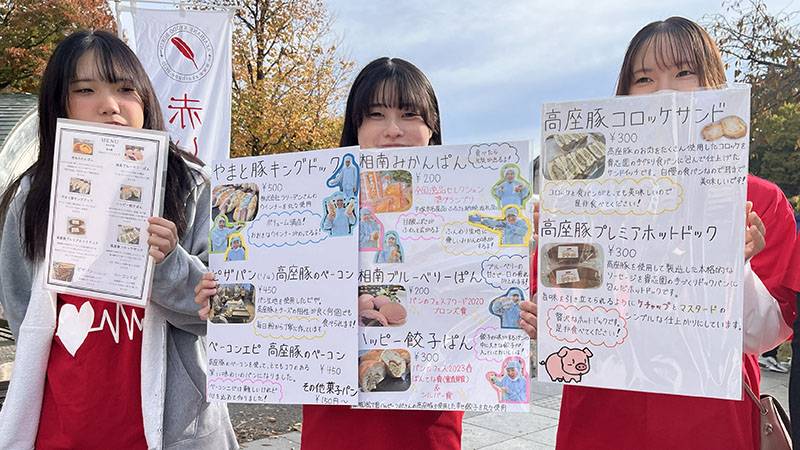

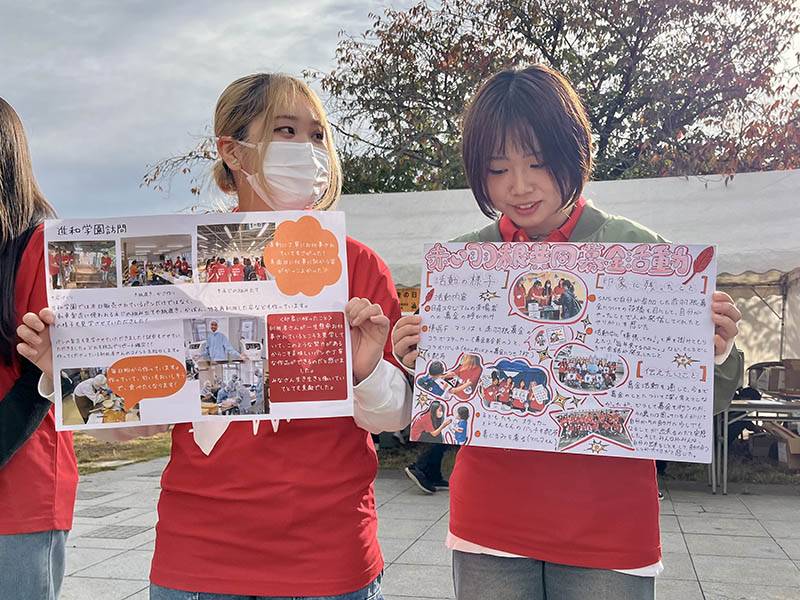

「かながわ畜産の日フードフェス2025」では、障害者福祉施設と養豚場の見学訪問での気づきを多くの来場者に伝えたいと手作りパネルでPR活動。からくりしかけ付き募金箱や工作コーナーで子どもたちを楽しませた

自主ゼミの運営の難しさは―

美咲さん:先輩方が卒業し、一年生もたくさん増えて規模が大きくなって、嬉しいことではあるんですけど、意見をまとめる際に、いろんな意見がたくさん出ることはよい面ではあるけど、それをどううまく調整していくか、どう一つの案にまとめるかというところですごく難しいと感じています。みんなよい意見をそれぞれに持っているからこそ、そのよい部分をどう一つの意見にまとめて、さらによりよいものにしていく部分で難しさを感じるけど、ここまで先輩方がすごくよいゼミを作ってくれたので、私たちがそれを引き継いで頑張りたいっていう気持ちがあります。メンバーの力を借り、私たち役員が協力しながら、話し合いながら解決してこられたかなって思います。

桜乃さん:前例がない、はじめてやる活動が多くてやり方が難しいと感じます。みんながいてくれたから新しい方向からやってみようって思えるし、いろんな意見をくれるので新しいものを自分たちでつくる楽しさを感じる一方で、そこが一番難しいなと思うところではあるけど、みんなとならもっともっとよいものを求めていけるなと自信を持っています。

ミーティングでは学年を超えてみんなでアイディアを出し合っていく

社協や福祉施設の職員と企画会議

ゼミ長を中心に1つの企画をまとめていく

これからやってみたいことは―

輝さん:将来、ディズニーキャストになりたいというのもあるんですけど、その後に消防士になりたいという夢もあります。この大学で勉強したことは本当に無駄じゃないなと思っていて、小さい子への関わり方であったり、障害がある子たちへの関わり方であったりとか、あと高齢者への関わり方、保護者の方々の関わり方であったりとか。災害時にもし何かあったときに子どもたちと避難所でどういう関わりをすればいいのかもこの大学で学んだことを活かせるなと思っています。あとは、手話ができるディズニーキャストとか消防士ってかっこいいなと思って、手話を習い始めました。自分の中で、どの職業についても「ここが輝いている」という人になりたいなっていうのがあるので、自分のできるものを最大限に成長させていきたいと思います。

奈那さん:幼稚園の先生になりたいなと思っています。横地ゼミでボランティアをしてきて、人に寄り添うという気持ちをたくさん学んできました。これから保育士として働く上で、子どもだけじゃなくて保護者の方とも関わっていくのもすごく不安ではあるんですけど、このボランティア活動で人に寄り添うことは常に大切にしてきて、学生生活の中ですごく身についた力ではあると思うので、子どもだけじゃなくて家庭にも寄り添って、一緒に歩んでいける保育者になりたい思いで頑張りたいです。

妃依さん:私はこの2年という短い間で、東北の方たち、障害者施設の方々、ここにいる皆さんも含めて、これだけの人との関わりを持てて、卒業したからこの関係がなくなるのはすごくもったいないなと思っています。就職してからも、こうやってゼミに参加したいなとは思いますし、私は幼稚園の先生になりたいなと思っています。私はずっと和太鼓を続けていて、その和太鼓と子どもを繋げられないかなと高校生の時から考えているんですけど、このゼミとも繋げられたらなと思っています。自分の得意なこととか好きなことを持っている人たちがもっともっと集まって、いろんな人とまた繋げ合わせれば、もっと今までにないこと、今までやったことないことができると思う。例えば和太鼓の演奏とフードフェスを繋げるとか、障害者施設に演奏しに行くのもいいなと思いますし、どんどんどんどんもっともっと繋げていきたい。卒業したから、就職したからお終いじゃなくて、これからもずっと関わりを持っていきたいなって思っています。

美咲さん:私は4月から保育園で働きますが、本当に横地ゼミでの活動はすごく貴重なものだと思っています。大学では授業の中で、子どもと関わること、保護者支援だとか障害のある子どもたちについて深く学んでいるんですけど、この横地ゼミでは、子どもたちや保護者との関わりだけじゃなくて、本当にいろいろな方とのつながりをすごく経験させてもらって、皆で一つのものを作り上げる経験だったり、社協や共同募金、フードフェスや東北の復興支援だったりとか、本当に様々な部分でたくさんの方に協力してもらって活動できて、この経験は本当に無駄にはしたくないし、今後もいろいろこの学びをさらにもっと深く生かしていけたらいいなと思っています。あとは、残り半年しかない学校生活の中で、先輩たちが横地ゼミをよくしてきてくれたように、私たちももっともっと良いものにしていけるように、これまでの経験と仲間だからこそできることをたくさん考えてもっともっと良いものにしていきたいです。

侑奈さん:12月に横地ゼミで子ども食堂をやることになっています。私が横地ゼミに入るきっかけになった子ども食堂を私たちの手で一から作ることができることにすごくワクワクしています。今までボランティアとして参加してきて、私たちがゼロから作るということには不安も同時に感じているんですけど、私は保育士を目指したのが小学生の時で、今振り返ってみると、子どもが好きだからっていう思いで始まって、そこから誰かの役に立ちたいという思いが強くなって、十数年、保育士になりたいって気持ちと誰かの役に立ちたいって思ってきました。その機会が子ども食堂にあると思うので、まずは12月の子ども食堂を精一杯やりたい。就職してからも、子どもたちが人生のスタートを切るのが保育園だと思うので、私の得意なことを活かしながらサポートしていきたいです。

桜乃さん:横地ゼミでたくさんの人と関わって、もっと知らないことをたくさん知りたいと思って専攻科に進学することにしました。東北での活動で高齢者の方や障害者の方と関わって私にできることは何だろう、知識だけではできないこともあるけど、まずは自分に自信をもって関わるようになりたいなと思って、もっと勉強しようと進学を決めました。横地ゼミの活動が背中を押してくれた。みんなと一緒に活動できたからこそもっと頑張ろうと思いました。ゼミとしては残り少ないけど、自分たちが受け継いだものを一年生に引き継いで、自分たちがいなくなってもこの横地ゼミの活動がいろんなところに広がっていけばいいなと思うし、残ってくれたら自分たちの軌跡も残るなって思います。それを通して、もっといろんな人がボランティアをしてみたいなと思えるきっかけだったり、ここでならはじめられるという第一歩の場所になれたらいいなって思っています。

地域福祉ボランティア横地ゼミ集合!

顧問からのメッセージ

横地 厚さん

- 相模女子大学社会マネジメント学科 准教授 / 和泉短期大学児童福祉学科 非常勤講師

ゼミの活動を通して感じる学生の成長や変化

「つなぐ」この言葉こそ、活動を通して学生の皆さんが身につけた最も大切な力であり、地域福祉ボランティア横地ゼミを象徴しています。

共同募金活動、子ども食堂、東日本大震災の復興支援、そして畜福連携プロジェクトなど、さまざまな活動を通して、私は学生みんなの目覚ましい成長を目の当たりにしてきました。

初めは緊張やためらいがあっても、募金者、子どもたちや保護者、被災者、障害者、福祉施設の職員などの方々に、自ら話しかけ、交流を楽しむようになった姿。人と関わる喜びが学生の心を動かし、その勇気と信頼が「人に寄り添う力」という確かな力へと変わっていきました。

ボランティアを通して「人の役に立てた」という実感を得たことは、何物にも代えがたい貴重な学びです。その実感は、単なる達成感ではなく、社会福祉の現場で生きる大きな礎となり、新たなステージでの皆さんの力となっていきます。

仲間と一つの目標に向かって努力し、意見を出し合いながら「よりよいものを作ろう」とする姿勢に、私は大きな成長を感じます。異なる視点を尊重し、互いに高め合う。これこそが協調性であり、社会福祉実践に欠かせない力です。

障害者施設と東日本大震災の被災地のような、一見異なる場をつなぐことの大切さに気づいていく過程も見てきました。見えない糸がタテ・ヨコに広がっていく中で、自分たちが接着剤のような存在になれるという気づき。それは、社会福祉の本質を理解した瞬間であり、専門職としての芽生えであり、同時に皆さんの心の優しさの表れです。

こうした一つひとつの積み重ねは、学生みんなの「一生懸命な姿勢」が生み出した成果です。その根底にあるのは「活動を楽しむ」という、素朴だからこそ大切な原動力です。座学の学びと活動を結びつけ、自らの専門性を高めていく力が、確実に、そして大きく育っています。

本ゼミを発足時から支えてくださっている共同募金会や社会福祉協議会をはじめ、関わってくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます。学生は、ゼミの仲間をはじめ、活動を通じて出会った地域や福祉施設の皆様との関わりの中で、「人と人との出会いの大切さ」を実感しました。これほど多くの皆様の支えがあってこそ、学生の成長の場が生まれています。

役員および卒業する学生たちへのメッセージ

活動をけん引してくれた学生の皆さんが、いよいよ新しい一歩を踏み出します。

それぞれが選んだ人生の道で、「人と人をつなぐ力」はきっと花開いていくでしょう。保育の場でも、福祉の場でも、さらなる学びの場でも、新たな挑戦の場でも。皆さんならそれができます。

「ここでなら始められる」と感じた横地ゼミでの経験は、終わりではなく、皆さんが社会で活躍する出発点となっていくでしょう。ゼミで培った「一生懸命」「協調性」「継続性」をこれからも大切にしてください。

そして「ずっと関わり続けたい」という気持ちを忘れずにね。社会の中で新たなつながりを紡ぎながら、横地ゼミとのつながりもどうか大切に育てていってください。

皆さんが歩んだ軌跡は、必ず後輩たちに受け継がれていきます。皆さんの姿が、次の世代へのメッセージとなるのです。

在校生への期待

先輩たちが築いた「人と人をつなぐ姿勢」を受け継ぎながら、皆さん自身が「新しい方向を作る勇気」をもってください。横地ゼミは新しいことが大好きです。

多様な意見が交わされる中で迷うこともあるでしょう。けれども、その過程こそが成長の機会です。異なる視点を持つ仲間と協力し、より良いものを創り上げていく経験は、社会福祉実践の姿そのものです。

活動の楽しさや、仲間と一緒に何かを形にする喜びを感じながら、「一生懸命に」「協調性を大切に」「継続的に」取り組んでください。その営みは必ず相手に伝わり、社会へと広がっていきます。

皆さんが「ここでなら始められる第一歩の場所」としてこのゼミを支え、実りあるものとし、次の世代へつないでくれることを心から期待しています。

最後に

横地ゼミが大切にしてきたのは、「一生懸命」「協調性」「継続性」という三つの柱です。

この三つの力を胸に、これからも人と人とを「つなぐ」存在として歩みを続けていきましょう。

皆さんの歩みに、心からの感謝と未来への期待を込めて。

写真向かって左から:北嶋桜乃さん、橋本侑奈さん、谷合美咲さん、矢田妃依さん、顧問の横地厚さん、小泉奈那さん、川﨑輝さん