「寄り添わない支援」のカタチ -公的支援のはざまでしんどさを抱えるユースたち

認定NPO法人 第3の家族

- 分野 こども /

- エリア全国 /

- 推進主体 民間団体(NPO等) /

認定NPO法人第3の家族では、公的な支援を受ける程度でないものの、家庭や学校でしんどさを抱える少年少女たちに向けたオンラインの支援やリアルイベントを行っています。代表の奥村春香さんが大学3年生の時に始めた活動は、グッドデザイン・ニューホープ賞最優秀賞、横浜市男女共同参画貢献表彰を受賞するとともに、メディアに多数取り上げられています。今回はその奥村さんにご寄稿いただきました。

活動のきっかけは弟の自死から

私が大学生のとき、中学生の弟が自死をしました。私の家庭は虐待ほどではないものの、教育に厳しく、家庭内不和が続いていました。自死の理由の明言はできませんが、亡くなる前、夢を語る弟と親が言い争っていた光景を今でも覚えています。

私たちの家庭の大半の時間は、公的支援を受ける程度ではないグレーゾーンだったように感じます。しかし、事件が起こるのはほんの一瞬で、亡くなった後に行政や福祉につながっても「今来ても遅いよ」と学生ながらに思っていました。

「寄り添わない支援」を広げたい

支援には「寄り添い」が大切だということは重々承知の上ですが、寄り添いから取りこぼされる少年少女たちがいるのではないでしょうか。

寄り添いにはコストがかかり、問題の程度がグレーゾーンの少年少女には、必然的に支援の優先順位が下がります。また、制度のはざまの少年少女たちも「自分は支援を受けるほどではない」と支援を受けることを遠慮したり、「家族だから」「大人は信用できない」と家庭の問題故の葛藤を抱える少年少女も少なくありません。

そこで、「寄り添わない支援」をつくりたいと思い、大学3年生の時に活動を始めました。その後、新卒入社したLINE株式会社を辞め、NPO法人として独立しました。

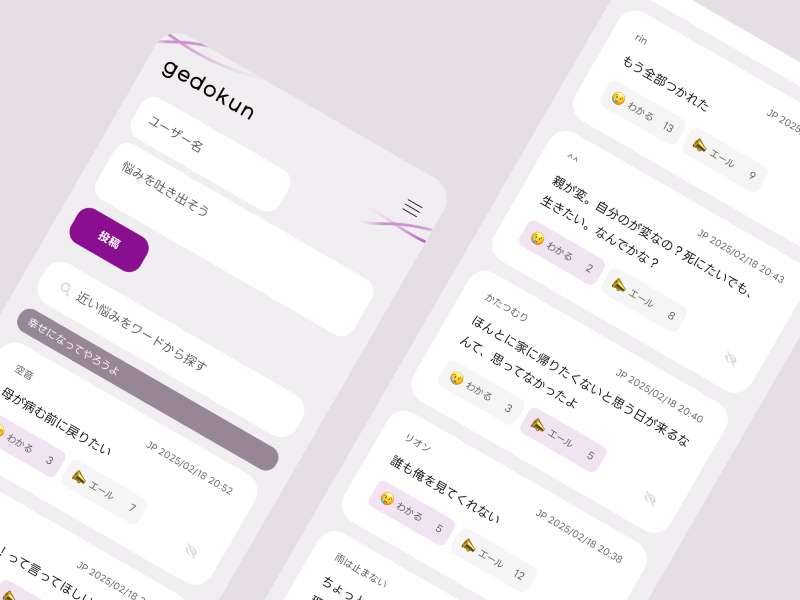

裏の居場所gedokun

第3の家族の主要サービスが「少年少女の裏の居場所gedokun」です。ここでは、匿名・無料・ユーザー登録なしで、少年少女たちが自由に自分の悩みを投稿することができます。投稿には「わかる」「エール」の共感のボタンがあり、見た人が励まし合うことができます。返信機能はないため、危ない出会いや誹謗中傷のリスクを防いでいます。そして、もう一つのサービスが「つらい状況から逃げ出すための情報サイトnigeruno」です。ここでは、公的支援からセルフケアまで幅広く社会資源の情報をまとめて紹介しています。

少年少女の裏の居場所gedokun

つらい状況から逃げ出すための情報サイトnigeruno

AIで支援をおすすめ

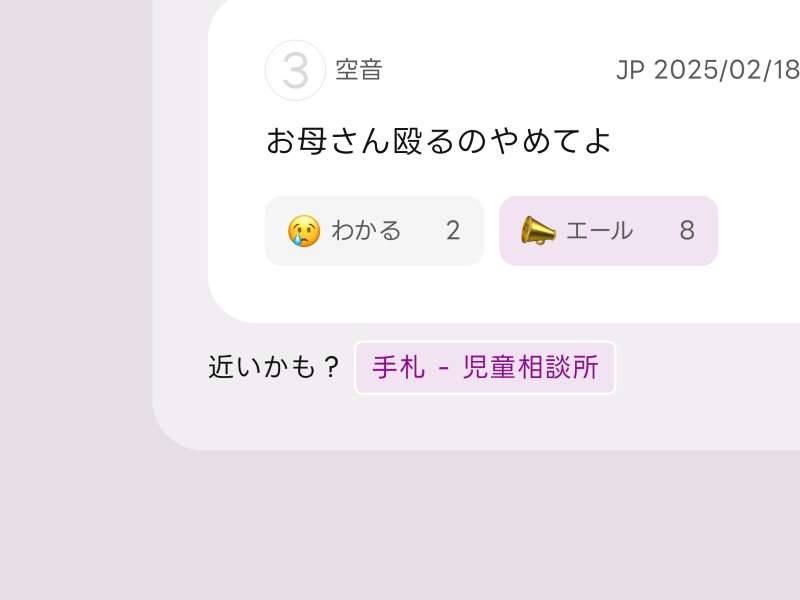

gedokunの投稿はAIが自動で全て読み取り、nigerunoからおすすめの支援ページを紹介します。情報サイトは、少年少女からすると見ることが億劫で、なかなか読んでもらえないのですが、投稿をきっかけに支援情報を読んでもらうことを狙っています。

gedokunに表示される支援情報例

インターネットからアウトリーチ

第3の家族のサービスは、親や先生から紹介されるわけではないので、少年少女が自分で見つけてやってきてくれています。

少年少女たちに見つけてもらえるように、「ネット検索」対策に力を入れています。例えば、「親 離婚しそう」「受験 辞めたい」などと検索すると、gedokunのサイトが表示されやすいようにしています。「相談窓口」という検索をしなくても、悩みの吐露から見つけてもらえるよう、サイト側で設定をしています。

寄り添うと「うざい」。過去の反省

「寄り添わない」とは言いながらも、ついつい寄り添ってしまうことがあります。しかし、寄り添うと第3の家族を使う少年少女からは「うざい」と言われることがあります。

以前は、虐待リスクが高い投稿に関して「虐待かもしれないので189に電話してほしい」と長文でメッセージを表示していました。すると、「うざい」「それができないからここにきてるのに」「お金儲けでしょ」とブーイングの投稿が殺到しました。少年少女たちに大人の世界を一方的に押し付けてしまったことに反省し、今は投稿の下に小さく「近いかも?―手札 児童相談所」というように表記しています。しかし、それにはブーイングなどもなく、情報を見てくれる子も出てきました。

寄り添いも重要ですが、それが嫌で1人になってしまうくらいなら、支援の力は弱いかもしれないけど、寄り添わない姿勢で少年少女たちに向き合いたい。そんな試行錯誤から寄り添わない支援は生まれました。

かつてのユーザーとの共創

かつて第3の家族のサービスを使ってくれていた少年少女が、活動を手伝ってくれています。高校生〜20代前半までの8人のメンバーで、新しい企画を考え、イベントを運営しています。私も25歳で若者のつもりですが、「奥村さん、その表現は古いです」など若者メンバーから指摘を受けながら、今悩んでいる少年少女たちの目線に合わせたサービスをみんなでつくっています。

2025年8月1日からは、多様な大人が少年少女の悩みに応えるYouTubeチャンネル「GY4Y」を開設します。

今後も、支援ではないかもしれないけど、少年少女たちが探しているものを、一緒につくっていきたいです。

代表の奥村さん(右)と若者メンバーの皆さん