知ってほしい 目には見えない病気のこと

NPO法人子どもの輪-起立性調節障害を当事者から広める会

- 分野 こども / 障害 /

- エリア全国 /

- 推進主体 民間団体(NPO等) / 学生 /

起立性調節障害は、主に思春期に好発する自律神経系の不調からくる身体の病気で、立ちくらみやめまい、腹痛・頭痛、失神、倦怠感、思考力や記憶力の低下など、さまざまな症状が起こります。軽度の症状を含めると小学生の約5%、中学生の約10〜30%がかかると言われていますが、病名や症状はあまり知られていない状況です。

「やりたくてもできない」を伝えたい

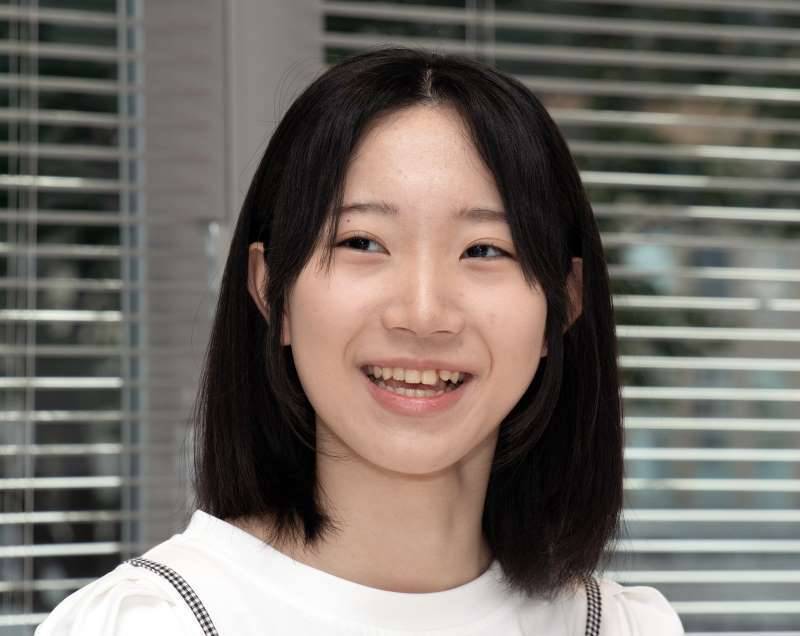

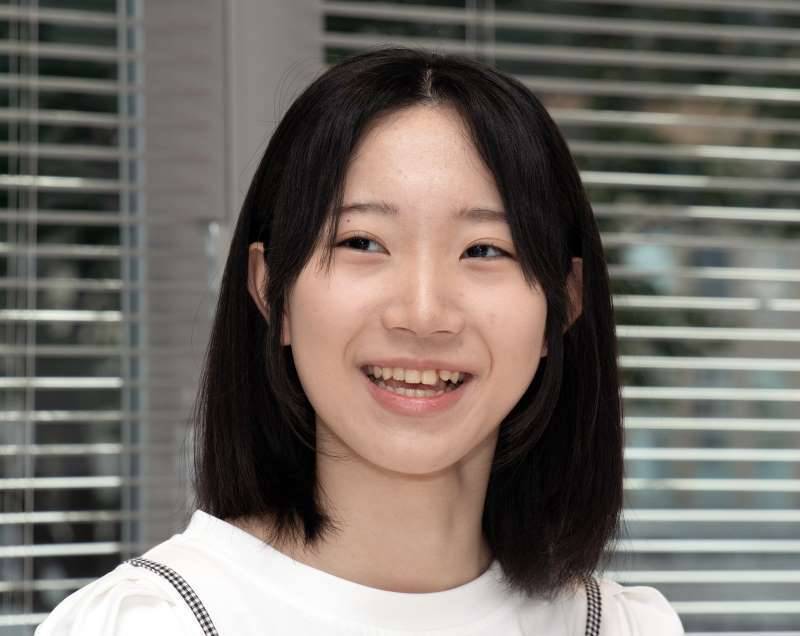

現在高校1年生の中山知佳穂さんは、小学校6年生の時に発症し、中学2年生の頃にはほとんど学校に通えない日々が続きました。「外見からは病気だと分からないうえに、病気について自分から説明する機会が少ないので、学校に行けないことについて周囲から『さぼっている』『怠けているだけ』などと誤解されることも多いです」と中山さんは話します。

「趣味はドラマ鑑賞と音楽で、最近ベースを始めました」と笑顔で話す中山さん

中学生の時、体調が悪化して人と関わる機会が減り、同じ立場の人とつながれる居場所を作ろうと、2023年に「起立性調節障害の子どもたちの会」を立ち上げました。その後も「この病気についての正しい理解を、より多くの人に広めたい」「起立性調節障害になったことを、嫌な記憶のまま終わらせたくない」という思いを原動力に準備を始め、2025年3月に「(N)子どもの輪-起立性調節障害を当事者から広める会」の法人設立に至りました。

同じ思いをもつ人たちと出会って

活動や団体設立にあたっては、社会課題解決に取り組んでいる市民活動を支援する「横浜市市民協働推進センター」に相談したそうです。「メンバー集めにはSNSを活用しました。最初は本当に反応が来るか不安でしたが、全国の当事者やその親、元当事者からメッセージが届きました。同じ病気で悩んでいる人が多くいると分かって、活動の必要性を感じました」と中山さんは語ります。

メンバーは10代~20代が中心で、北海道や兵庫県など、神奈川県外からも参加しています。現在はオンラインで集まって、病気の理解を広めるリーフレット作成やSNSでの情報発信などに取り組んでいます。

伝わった実感が、次の力に

オンラインだけでなく、対面での活動も積極的に行っており、今年3月には医師とともに講演会を開催し、約100名の当事者やその家族が参加しました。「参加された方の中には涙を流す方や『病気についてもっと広めていってほしい』と声をかけてくれる方もいて…。私たちの活動が当事者や家族の助けになれたこと、心に寄り添えたことを実感しました」と振り返ります。

今後に向けては、より多くの人に病気を知ってもらうために「電車内など日常生活で使えるストラップ型の患者マークや、起立性調節障害に関する資格を作れたらいいなという声も出ていて、アイデアを形にしていきたいです」と抱負を話してくれました。

講演会「子どもの輪×田中大介先生 起立性調節障害を当事者から語ろう」のようす